概要

一般的には三歳の七五三のお祝いに使う。

「祝賀御髪置」「賀御髪置祝」も同じ。

「賀」単独で「喜び祝う」という意味があるので、

「祝」を付けないで、

「賀御髪置」(おんかみおきがす、がおんかみおき)とする場合もある。

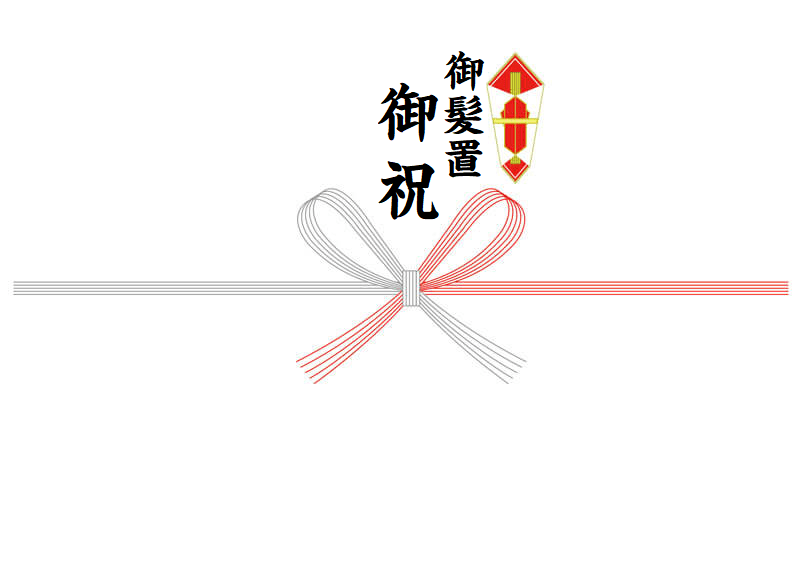

紅白5本水引、のしあり、花結び(蝶結び)、

もちろん、

「七五三御祝」「祝・七五三」でも良く、

三歳、五歳、七歳に使える。

御髪置御祝

読み方

お-かみ-おき-お-いわい

おんーかみ-おき-お-いわい

用途

三歳の七五三のお祝いを贈る

特記事項

七五三は子どもが初めて帯を締める、

儀式である「帯直しの祝」によるもので、

三歳が「髪置きの儀」五歳が「袴着の儀」、

七歳が「帯直しの儀」または「帯解きの儀」をする。

三歳になると髪を伸ばし始めるため、

「髪置き」というお祝いをしたのが由来。

三歳になるまでは男女問わず、

頭を坊主にしていた。

これは衛生環境が良いとは言えない時代に、

病気やしらみの予防、

坊主にすることによって健康な髪が生えてくると信じられていたため。

三歳の春に「髪置きの儀」を行う。

長寿を祈願するために、

白髪を模した糸や綿を頭の上において、

祝ったと言われている。

関東、東海の一部(岐阜、愛知の一部)では、

三歳は女の子のみ。

山陰地方では、

「紐落としの儀」と呼び表書きは、

「紐落し御祝」「祝紐落とし」「祝・紐落し」。